|

Linguistes

et lecture du rongorongo Par Lorena Bettocchi

Chapitre

V Epigraphie,

histoire des tablettes et interprétation Docteur

Steven Fisher, linguiste Ouvrage de référence: The Easter Island

Script, History, Traditions, Texts. Clarendon

Press 1997 Roger

Stephen Fisher fut d’abord éditeur à titre particulier et commença par

publier ses collègues de la EIF. Puis le Rapanui Journal lui renvoya

l’ascenseur en publiant ses premiers travaux. A son actif, un travail

considérable : il a lu et analysé, durant de nombreuses années les études sur le rongo-rongo de ses

prédécesseurs. Mais il dut faire face

à la presse et aux Rapanui contre lui car tout

d’abord sur le Rapanui Journal puis au cours d’un symposium

international à Albuquerke en 1997, il exposa plusieurs

théories qui contrarièrent pas mal de scientifiques français sur

une page du journal Le Monde, et les linguistes polynésiens. Voici ses

conclusions : 1770

* L’expédition espagnole de Gonzalez de Haedo annexe l’île à la Couronne

d’Espagne : au cours de la cérémonie les Pascuans auraient signé le

traité en imitant les Espagnols puis

auraient continué en créant une écriture. 1886 * D’après un chant de la création, c’est-à-dire un

rongo d’Ure Vae Iko dont le titre est Atua Mata riri, traduit et

corrigé par Alfred Métraux, repris par

Stephen Fisher qui rapprocha : ·

le chant de Ure Vae Iko qu'il

réinterpréta à nouveau, comme contenant un certain nombre des

copulations cosmogoniques, ·

et le bâton de Santiago -qui est selon les Rapanui, est un bâton du Maori Rongorongo-

Le linguiste

nord-américain tenta de démonter que les copulations cosmogoniques du

chant Atua-mata-riri auraient pu être écrites de la même manière sur le bâton

de Santiago par des segments de forme phallique, et selon les mêmes rythmes.

Alex du Prel dans Tahiti Pacifique Magazine titre : L’écriture rongorongo décryptée. Evidemment elle est phallique… Le Jounal le Monde n’est pas tendre avec le

chercheur… Sans l’avoir recherché, toutes mes

conclusions sur le chant Atua Mata riri de Ure Vae Iko présentent des hypothèses différentes, j’en suis désolée

pour mon collègue car en 1997, Steven m’écrivait une gentille lettre, en réponse à la mienne qui lui annonçait que je cherchais également dans la

tradition orale. J’ai eu raison car les lépreux nous ont montré quelque chose

sur la structure du rongorongo. Voici

donc des avis différents

suite à mes recherches en histoire et en luinguistique : ·

s’agissant de l’expédition de 1770,

selon les documents de Gongalez de Haedo et Aguerra Infanzon, le capitaine et les officiers de

l’équipage furent bien au courant que les Maoris qui peuplaient l’île pratiquaient

bien une langue austronésienne et possédaient

leur propre écriture : " y de firmar con sus

caractères nativos" il leur fut demandé d’apposer leurs signatures Lettre du 19 novembre 1770 du Capitaine

Gonzalez de Haedo. Voir 4e Jornada de Historia Maritima de Valparaiso 2006 sur www.isla-de-pascua.com. ·

S’agissant du chant

Atua-mata-riri la sémantique ne

correspond pas au Bâton de Santiago, mais bien à la petite

de Washingon (rongo de Ure Vae Iko sur

www.rongo-rongo.com) : l’Ancien

chante sur des sections de la tablette. Kaitae devant Thomson récitera de la

même manière. S’agissant des signes de forme phallique, nous pensons à présent qu’il s’agit plutôt

de verbes ou de prépositions http://www.rongo-rongo.com/methode-lorena-bettocchi.html

Nous

avons une autre manière de concevoir le rongo

tau qui à l’origine est un chant, nous interprétons tout différemment

le chant qui parle de la grande récitation des signes et de Timo le

lecteur Timo te ako-ako Enfin

une dernière recherche sur le bâton de Santiago (item I) me rapproche davantage de Philippi qui fut

conservateur du Museo de Historia Natural de Santiago que de Steven Fischer : le bâton comporte 15 sections et

la dernière est non boustrophédon : donc il faut reprendre Fischer et

Barthel à ce sujet. Je me suis donc mise en rapport avec Steven Fischer,

qui est un homme courtois et avisé. La

recherche sur le rongorongo ne peut pas continuer sans une étroite

collaboration avec lui. Et si nous avons des avis contraires à partager, nous

devons le faire pour l’avancement de cet immense et délicat chantier qu’est

le rongorongo. http://www.ile-de-paques.com/le_baton_de_maori_rongorongo_de_santiago_du_chili.htm A l’actif de Steven Fisher, son dernier ouvrage est un admirable

outil de travail pour tous les chercheurs sur le rongorongo et reprend

l’histoire des tablettes ainsi que toutes les différentes publications sur

chacune d’elles, de Métraux à

Drake, en passant par Steven-

Chauvet ; en épigraphie

pure, il révise le répertoire de Barthel avec

seulement 3% d’erreurs cette fois-ci,

selon Raymond Duranton, membre de la commission rongorongo du CEIPP. Des

années de travail et lorsqu’on travaille sur le rongorongo depuis autant

d’années ; 1992 pour lui et pour moi, on ne peut que s’estimer

mutuellement. **** Philologie : Lorena Bettocchi LA PAROLE PERDUE Tahiti 1998 – 75 Euros

port compris, papier recyclé. Classé parmi les livres rares (petite édition).

Il reste encore quelques exemplaires dans les librairies de Tahiti ou chez

l’auteur. N’est plus en vente chez Hachette Pacifique. Depuis 1992 en Polynésie Française, puis en

France et au Chili, j’étudie le

rongorongo durant 14 ans puis je commence à

apporter des conclusions.

Au Chili, nous

avons constitué un groupe de liaison avec les Pascuans et l’Alliance

Française. Le délégué culturel de l’Ambassade du Chili suit mes travaux.

Aidée par des Polynésiens et des scientifiques chiliens ou français, brillants et vigilants : Tout

d’abord l’archéologue Pascuan Sergio Alejo Rapu qui veille à l’avancement de

nos recherches à tous. « Des

études minutieuses ont été faites sur le rongorongo mais elles ne sont pas

exhaustives. Lorena détient des informations capables de mettre en lumière

notre ancienne écriture ». Ceci fut déclaré devant Olivier Jonneman, reporter de RFO Nouvelle Calédonie qui m’avait

choisie pour parler du rongorongo et

ainsi participer à l’iconographie du film Les

écritures de l’Ocean. Je ne connaissais pas Sergio Rapu, je ne l’avais

rencontré qu’une fois, avant le film : il évalua mes recherches

librement devant la caméra, en toute objectivité sans aucun faire-valoir.

Pourquoi donna-t-il sa version ? Parce qu’iI s’agit de sa culture, parce qu’il est Miru

et que la proto-écriture fut gardée dans sa famille, parce que c’est la

culture profonde des siens. Le Pascuan

veille au grain car c’est l’une des personnes les plus instruites

dans ce domaine. Il est possesseur du double de volumes que j’ai

archivés à la DIBAM de Santiago à ce jour et dont je suis l’auteur et

envisage de me confier le laboratoire rongorongo de son futur Musée-Centre de

Recherches qui ouvrira ses portes en 2009. Je

fus aidée par le Docteur Alfredo Cea, spécialiste de l’Ile de Pâques et en archéologie marine (Livre Les

Poissons de Polynésie, avec Raymond Bagnis) qui me donna la possibilité de

consulter son fonds documentaire d’Histoire dans sa maison de Coquimbo.

Ensuite par le Musée Maritime de Valparaiso qui détient un important fonds

documentaire sur Rapanui. Des femmes discrètes m’aidèrent à traduire, le

professeur Sazco également. Mes études ou thèses restent

donc honoris causa, faute de personnes ayant une connaissance profonde

du rongorongo et de tout ce qui est, ou tout ce qui fut publié, pour monter

un véritable projet avec les Pascuans eux-mêmes. Mais

cela a au moins un avantage : le copyright de mes recherches n’est

partagé qu’avec le peuple polynésien, notamment les enfants qui détiennent

un droit inaliénable sur leur

écriture et leur base de données polynésienne. Voici mes sites didactiques, toujours en

restructuration. www.rongo-rongo.com www.ile-de-paques.com www.austronesien.com

en français www.isla-de-pascua.com

en espagnol et www.isola-di-pascua.com en italien Je suis le webmaster de www.ile-de-paques.com qui comporte

liens et pages en linguistique. Mes

recherches sont déposées à vie à la DIBAM Registro de Propriedad

Intellectual, Direccion de Bibliotecas Archivos y Museos de Santiago du Chili sous la rubrique

Rongorongo Estudios y tesis numéros : 161013 – 161 587 – 161 598 – 167

581 – Aux archives territoriales de Tahiti, aux Musées avec lesquels je

collabore et en dernier lieu au Musée

du Quai de Branly, avec les publications respectives. J’ai donc effectué, avant et durant mon

séjour au Chili des recherches

approfondies sur l’histoire des tablettes, la structure

morphologique de l’écriture, sur les manuscrits en linguistique et sur les

pierres en épigraphie enfin sur l’écriture complète du baton de Maori rongorongo qui se trouve

au Musée d’Histoire Naturelle de Santiago. Mes publications en 2006-2008 témoignent

de recherches inédites… … exhaustives uniquement en ce qui concerne

quelques

pierres avec écriture ressemblant au rongorongo : l’épigraphie est une science exacte (ces pierres sont à classer en

dehors du corpus classique). Mais je ne rédige pas les conclusions en

archéologie. C’est le travail des spécialistes. Discussion : lorena@rongo-rongo.com **** J’ai à présent le plaisir de présenter les travaux de

Catherine Orliac : Datations et analyses utiles : Catherine Orliac, botaniste CNRS France Dans

la revue d’archéologie Oceania numéro 40 de 2005, la scientifique Catherine

Orliac, spécialiste de l’Ile de Pâques, publia ses études sur l’analyse du

bois des tablettes. Cet aspect archéologique est bien utile, il nous concerne

et vient compléter les banques de

données des linguistes, car les

indications publiées sur le bois des tablettes furent

erronées dès le départ : bois d’hibiscus intelligents (Jaussen),

miro, myrthacées, toromiro (guides

Laperson, Fisher, Guy) etc. Les

analyses avaient commencé en 1934 à Vienne et

furent freinées jusqu’en 1996,

faute de collaboration des Musées propriétaires des tablettes. Actuellement,

Catherine Orliac tente de tout revoir et

nous livre à ce jour des informations exactes concernant une

datation (une seule malheureusement) et l’essence des bois. Neuf objets sont en Thespesia populnea (bois de rose

d’Océanie) appelé Makoi par les Rapanui, arbre sacré, arbre des rois : ·

deux tablettes du Museo de Historia Natural de Santiago, la petite et la

grande ·

deux tablettes du Museo de SS CC de Picpus, la Mamari et la Aruku

kurenga, ·

la petite tablette du Musée Pierre

le Grand de Saint Petersbourg ·

la petite tablette et l’un des

rei-miro du British Muséum de Londres ·

les deux fragments du Musée de l’homme de Vienne De

plus Catherine Orliac porte à notre connaissance que l’analyse spectrométrique

du bois de la petite tablette de Saint Petersbourg donna pour datation :

1680-1740, un arbre conservé en pleine période de déforestation. Nous

connaissons l’essence de la Tahua (item A) : Fraxinus excelsior ou frêne européen. Les bois signalés par mes

collègues dans leurs tableaux ou listes sont à considérer avec prudence,

ainsi que les dimensions ou le nombre de glyphes. Ce sont des données

incertaines, non vérifiées, copiées et recopiées, publiées et publiées à

nouveau, selon les habituelles compilations. Seules les données de Catherine

Orliac sur les bois sont exactes. **** J’ai également le plaisir de présenter les

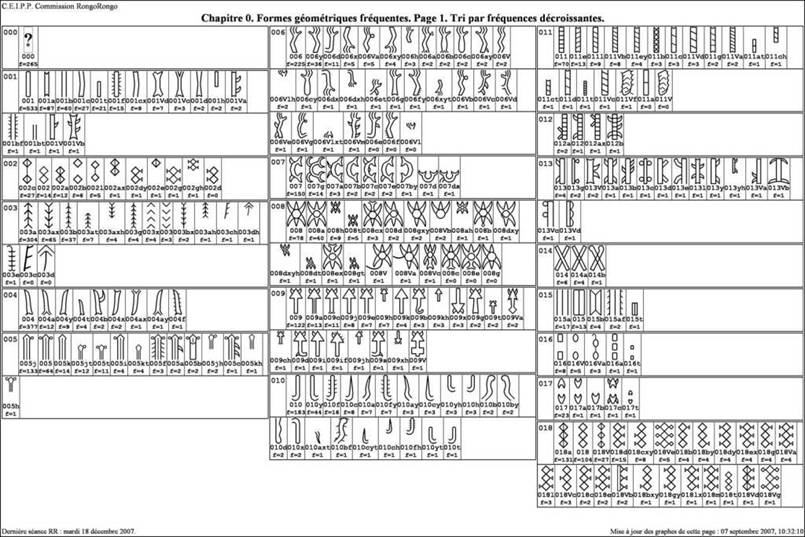

travaux en épigraphie de la commission rongorongo du CEIPP Epigraphie : Un grand pas en avant grâce à la commission

rongorongo du CEIPP Le

commission rongorongo du CEIPP, durant de nombreuses années s’est consacrée à la révision du

répertoire de Th. Barthel et de Steven Fischer et a reclassé les

figures par familles ainsi que par fréquence. J’attendais avec impatience une

nouvelle codification car un signe tourné vers la droite, n’a pas les mêmes

significations que ce même signe

tourné vers la gauche. Les

figures furent décomposées par

Barthel, alors qu’elles doivent être

répertoriés comme elles apparaissent

dans leur contexte, afin de ne pas

dévier par rapport á la structure du rongorongo d’origine. Voici

un exemple de leur travail :

Quelques indications sur le Centre

d’Etudes de l’Ile de Pâques et de la Polynésie de Paris CEIPP Le

CEIPP est une association loi 1901, qui

travaille honoris causa sur la culture polynésienne et en particulier sur la

proto-écriture rongorongo.

L’association comprend des scientifiques, des collectionneurs de

documents, des chercheurs et des

techniciens. Tous sont animés par le souci de l’exactitude dans les

recherches. Son président est Monsieur

Jack Maloigne, ingénieur chimiste et archéologue. Je viens de mettre en ligne

une page qu’il vient d’écrire sur le

journal de Roggeveen. Notre Président d’honneur le Professeur Dausset, qui

obtint le Prix Nobel sur le HLA. Nous avons le souci de la précision et de la vérité. Le CEIPP

a édité un livre encore en vente : les Mystères résolus de l’Île de Pâques : 20 Euros C’est un ouvrage de référence pour tous ceux qui

désirent se documenter sur l’Ile de Pàques. Note de l’auteur :

Ces pages sur la linguistique

ne sont pas destinée à porter un regard critique sur les approches du

rongorongo durant plus d’un siècle

mais à faire un bilan, à connaître les publications et ce qui fut fait

en bien et en moins bien, afin que la recherche continue pour le bien des

Pascuans et des Musées détenteurs des tablettes ou autre objets avec écriture

rongorongo. Chacun des collègues de Lorena

Bettocchi peut écrire ses observations directement à lorena@rongo-rongo.com.

Ces observations si elles sont justifiées seront publiées. Le Creusot – France mai 2008 Page

suivante : l’école russe, les

statistiques, les rythmes du rongorongo |